南方山丘-平原复合流域水文过程时空演变及其对水环境治理的启示

长江中下游鄱阳湖、洞庭湖、太湖、巢湖等湖区,广泛分布由山丘自然形成集水区与平原人工形成集水区——圩区——组成的复合型流域,其径流、物质迁移时空动态变化过程对南方水资源、水环境、水生态等三水共治问题至关重要。山丘-平原圩区复合型的上游山丘坡陡流急,中下游平原水流平缓、河网交错、人工控制,水文系统不同要素、过程及影响机制极其复杂,缺乏水文与营养盐输移过程精细化模型,无法满足水环境精准治理的需求。

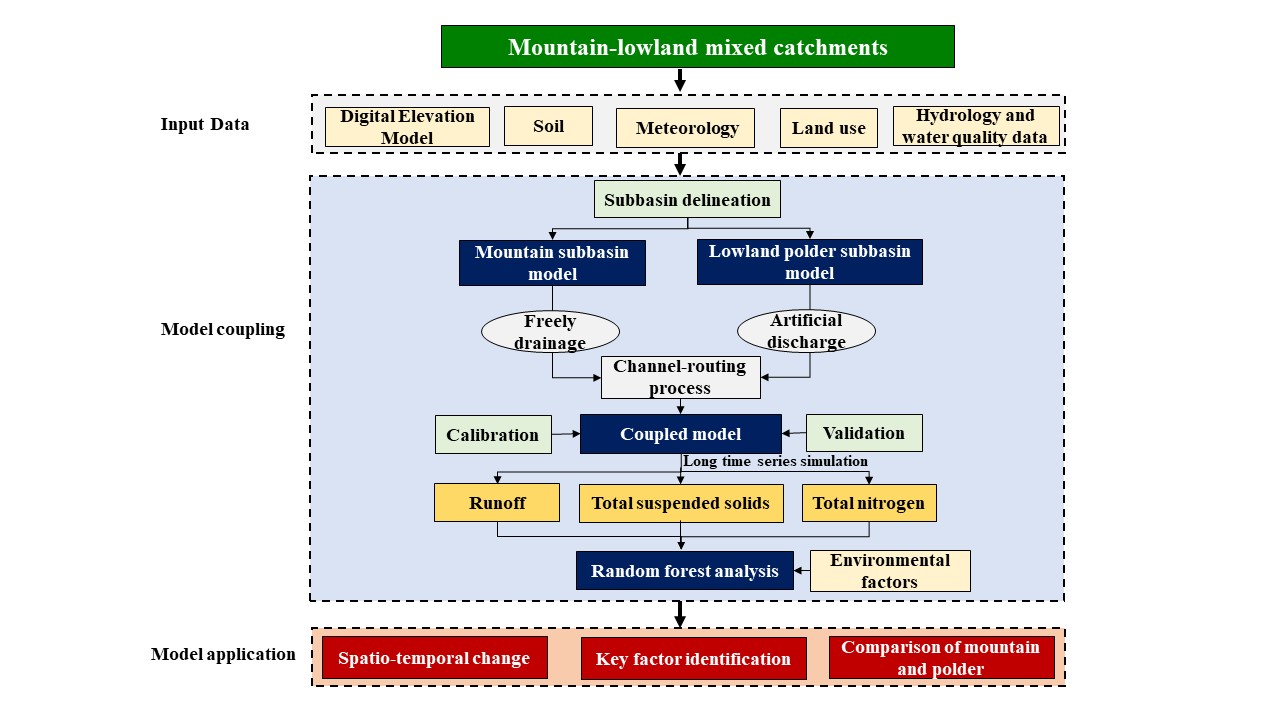

针对此问题,中国科学院南京地理与湖泊研究所高俊峰研究员课题组的闫人华副研究员等科研人员,提出适用于山丘-平原复合流域的水文过程模拟与影响因子分析框架(图1),通过耦合山丘、平原圩区过程机理模型及机器学习方法,系统揭示了太湖区域典型西苕溪山地-平原复合流域近40年来径流、悬浮物和总氮长期时空演变规律及关键驱动因素,对比分析了山丘和平原圩区的水文过程差异,为流域非点源污染控制提供科学依据。

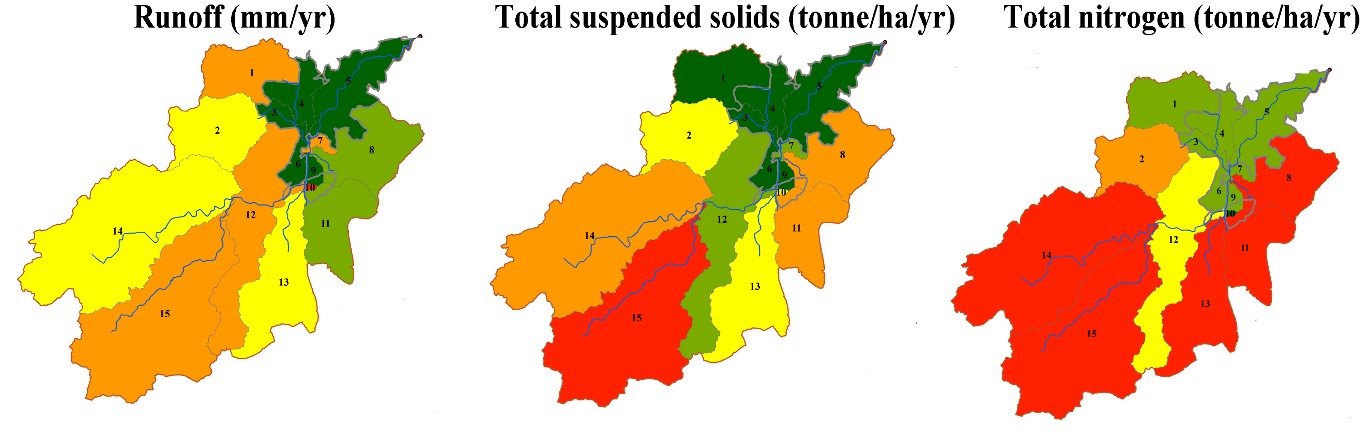

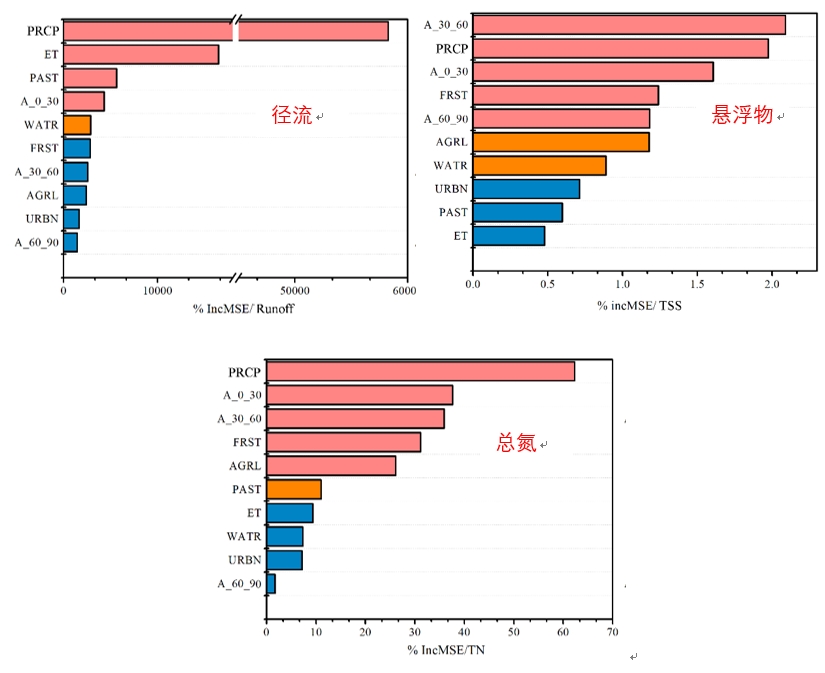

研究结果表明:1)近40年流域径流、悬浮物和总氮空间分布格局基本保持稳定:上游山丘子流域因坡陡、土地利用、矿坑裸露等原因,成为悬浮物和总氮的关键热点源区,是流域非点源污染重点管控区域;下游圩区因水塘滞留、沉降及人工调控,成为径流、悬浮物和总氮的汇(图2);时间上,流域径流和总氮呈现先减少(1981-2010年)后增加(2011-2020年)的趋势。2)降水和0–30°坡度面积占比是影响流域径流、悬浮物和总氮时空变化的主控因子,水面率对径流和悬浮物产生了显著的负向影响(图3)。3)优先控制山丘陡坡热点源区及其强降雨时间;增加水面率,优化圩区水生植被覆盖度提高氮的截留和去除效率;强化水文过程动态预测与预警是该研究对非点源污染管控的重要启示。

研究成果以A novel framework for tracking hydrological processes and identifying key factors in mountain-lowland mixed catchments: Implications of forty years of modeling for water management为题,发表在水环境领域主流期刊Water Research。

论文链接:https://doi:10.1016/j.watres.2025.123424.

图1 山丘-平原复合流域水文过程模拟和关键因素识别的研究框架概念图

图2 近 40年(1981-2020年)西苕溪流域径流(左)、悬浮物(中)和总氮(右)负荷强度的时空变化格局

图3 径流、悬浮物和总氮影响因子重要性排序(基于随机森林分析计算的%incMSE值)。红色、橙色和蓝色条状分别代表显著性水平p<0.01、p<0.05和p>0.05

*PRCP (降水),ET(蒸散),AGRL (农业用地面积占比),FRST (林地面积占比),PAST(草地面积占比),WATR(水域面积占比,即水面率),URBN(建设用地面积占比),A_0_30(坡度0-30°面积占比),A_30_60 (坡度30°-60°面积占比),A_60_90(坡度60°- 90°面积占比)