研究揭示喀斯特深水湖泊独特碳汇机制

碳酸盐风化能否构成(稳定)碳汇,不仅取决于风化产生的溶解无机碳(DIC)能否被水生光合生物利用及其利用程度(水生碳泵效应),还取决于新生成的有机碳能否被长期保存。解析喀斯特湖泊有机碳的保存机制,是碳酸盐风化碳汇研究的重要组成部分。目前尚不完全清楚哪些生物地球化学过程有助于光合作用生成的有机碳保存。

近日,中国科学院南京地理与湖泊研究所杜瑛珣和邢鹏研究团队联合香港科技大学、华南师范大学、南方海洋科学与工程广东省实验室(广州)等单位,在喀斯特湖泊独特的碳汇机制研究中取得重要进展,研究揭示浮游植物光合作用诱导的自生碳酸钙(CaCO₃)沉淀作用有助于藻源有机碳在沉积物中的长期保存。

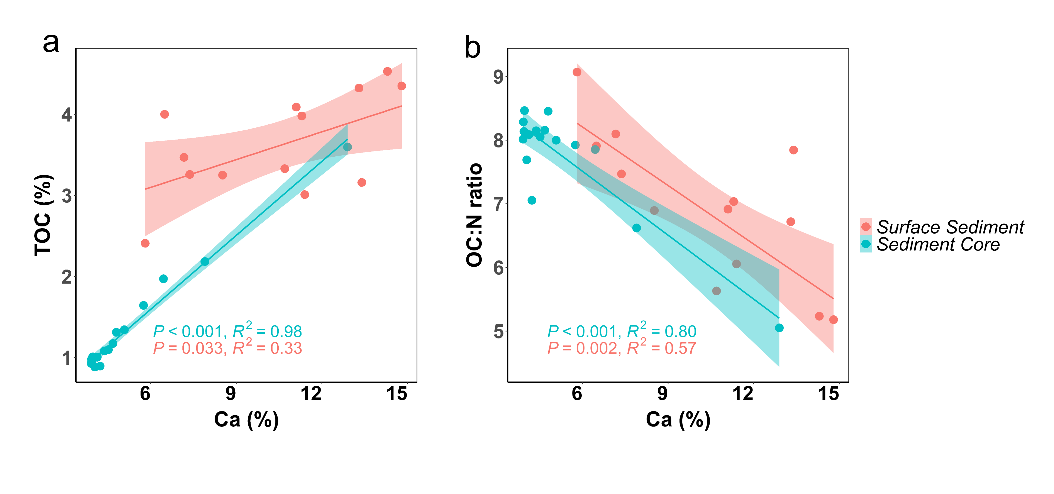

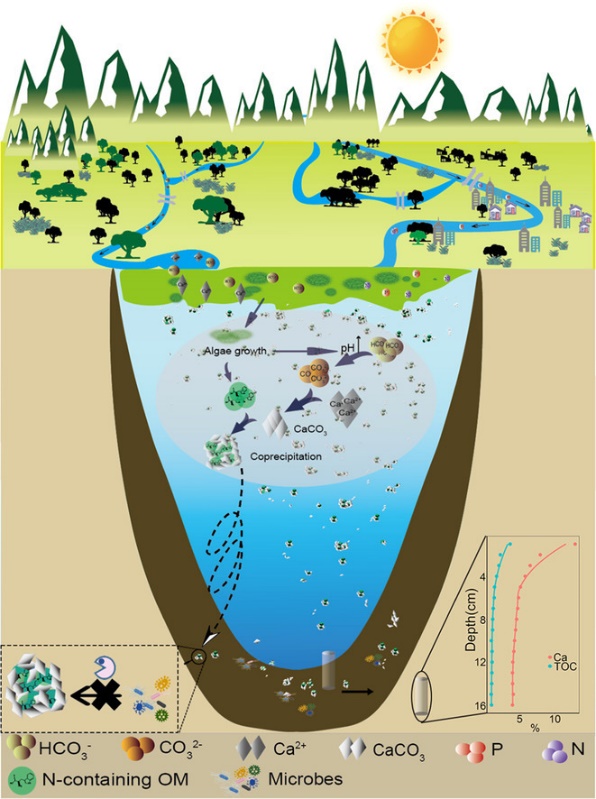

本研究选取喀斯特地区的深水湖泊抚仙湖作为研究对象,通过分析沉积物13C同位素分馏比和元素组成特征(碳:氮比),发现其中的有机碳主要来源于浮游植物。沉积物钙(Ca)含量与总有机碳含量存在显著的正相关关系,指示沉积物钙的来源可能与初级生产过程相关。随后,高分辨率质谱分析发现含氮有机分子特别是多肽的丰度与沉积物钙含量存在显著的正相关关系。据此,我们推测水体中溶解性Ca的沉淀过程可能与含氮量高的藻源有机质有关。模拟实验进一步证实,只有伴随CaCO₃的形成过程,水体氨基酸(藻源性有机碳的特征化合物)才能发生显著沉淀。真光层内浮游植物光合作用显著提高了水体pH值,促进了自生CaCO₃形成以及藻源性有机质的共沉淀,Ca的矿物保护有助于藻源性有机碳在沉积物中的长期保存。上述发现拓展了目前对于喀斯特湖泊碳酸盐风化碳汇过程的认知。

图1 抚仙湖沉积物中有机碳组成与钙含量的关系

图2 “喀斯特湖泊自生钙沉淀有助于藻源有机碳稳定”的机制示意图

研究成果发表在环境与生态领域知名期刊《水研究》(Water Research)上。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.watres.2025.123999