研究揭示流域新污染物面源过程模拟与机制解析系列进展

农业流域中新污染物的环境风险日益加剧,成为水生态安全与公众健康的重大隐患。抗生素是我国重点管控的新污染物之一,其流域尺度输移过程复杂、驱动机制尚不明确。极端事件频发、人为扰动加剧背景下,亟需依托高分辨率模拟技术,系统剖析面源抗生素迁移归趋机制,为其环境风险精准管控提供科学依据。

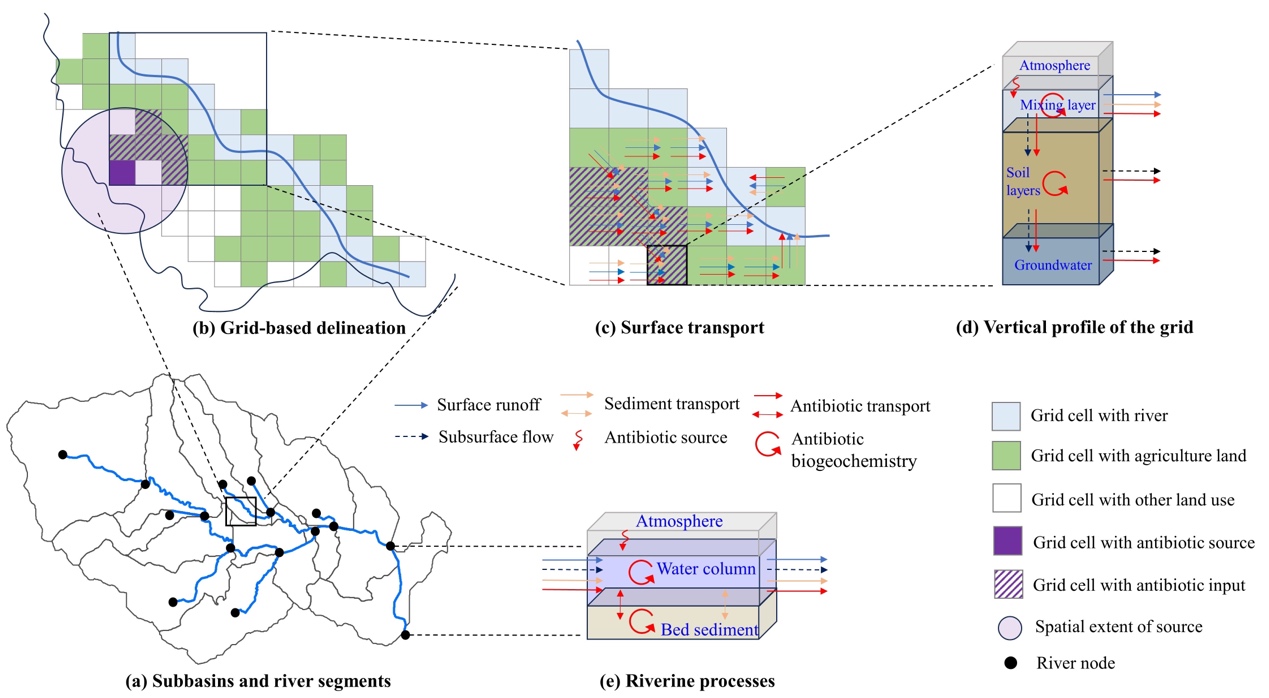

针对这一科学问题,中国科学院南京地理与湖泊研究所赖锡军课题组联合南京师范大学等单位,研发了机理驱动的流域抗生素分布式过程模型(图1)。模型基于陆面栅格–子流域–河网分布式计算架构,精准模拟了水–泥沙–抗生素交互作用下的抗生素多介质多界面迁移归趋过程,突破了现有模型对抗生素面源污染模拟时空精度不足的技术瓶颈。

图1. 流域抗生素分布式过程模型示意图

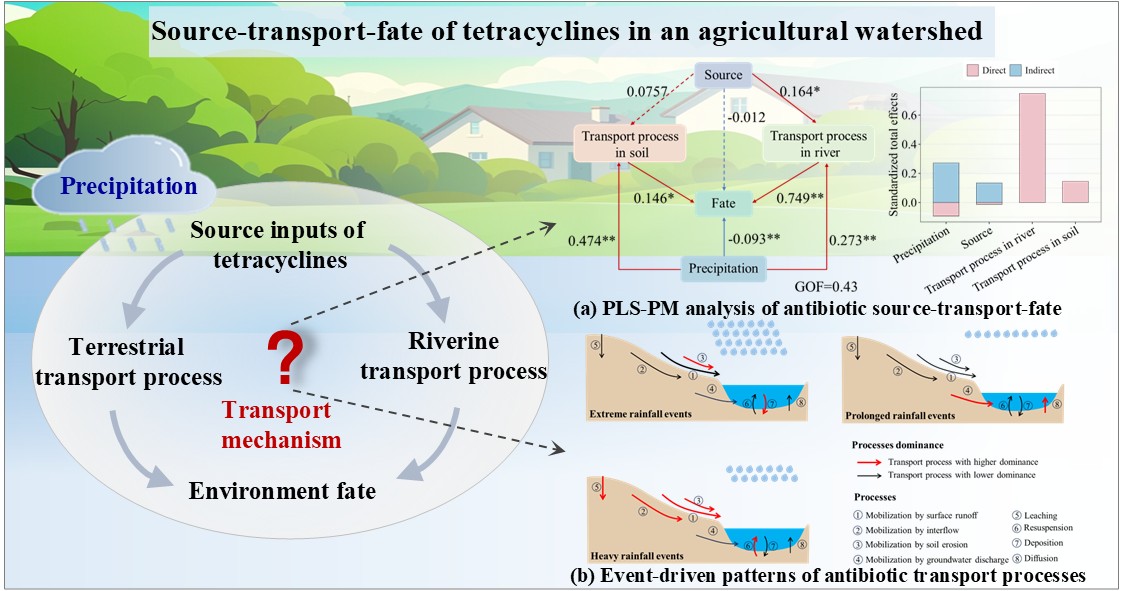

针对巢湖农业小流域的日尺度四环素类抗生素源–迁–汇动态过程的模拟表明,流域尺度抗生素污染排放受迁移过程主导。地下水排泄是陆域抗生素入河的主要路径,河网调控影响显著高于陆域过程及污染源输入,约74.3%的陆域入河抗生素在河网中被降解。河流沉积物在全年92.3%的时间段内表现为抗生素的“源”,而在强降雨时期转变为抗生素的“汇”。

模拟分析揭示了降雨事件对抗生素输移过程的三种差异化驱动模式:极端降雨主要通过加剧土壤侵蚀与泥沙输运增加其污染负荷,强降雨主要驱动其地表迁移与淋溶过程,连阴雨事件则通过地下水排泄和泥水界面扩散加剧其长期释放风险(图2)。

图2. 农业流域四环素类抗生素的输移机制

上述系列研究成果近期发表于环境与生态领域期刊Journal of Hazardous Materials和Environmental Pollution上。