研究揭示洪水携带有机质输入引发河流“窒息”危机

全球变暖背景下,极端降水导致洪水频发,汛期污染物超标问题日益严峻。传统观点认为洪水湍流可提升水体溶解氧(DO),但忽视了洪水携带大量农业面源污染物(如NH4+-N、COD)和城市径流有机质引发的耗氧效应。河流作为陆地与海洋的纽带,其DO水平直接影响水生生态安全与碳排放。然而,洪水对河流氧环境的系统性影响及其与污染物排放的关联机制仍缺乏高分辨率观测证据。

针对这一科学问题,中国科学院南京地理与湖泊研究所张运林、周永强研究员团队联合加拿大里贾纳大学等科研人员,整合了2020–2023年我国松辽、海河、黄淮、长江、珠江流域和浙闽等地区的1156条河流逐日水环境监测数据,量化了洪水事件(日径流量>95%分位数)对DO及其饱和度(DO%sat)的冲击式影响,并揭示了污染物输入与缺氧的定量关系。该研究首次在大陆尺度上证实了洪水并非天然“增氧器”,而是导致我国河流突发缺氧的“隐形杀手”,且农业活动越强、城市化程度越高,河流“窒息”越严重。

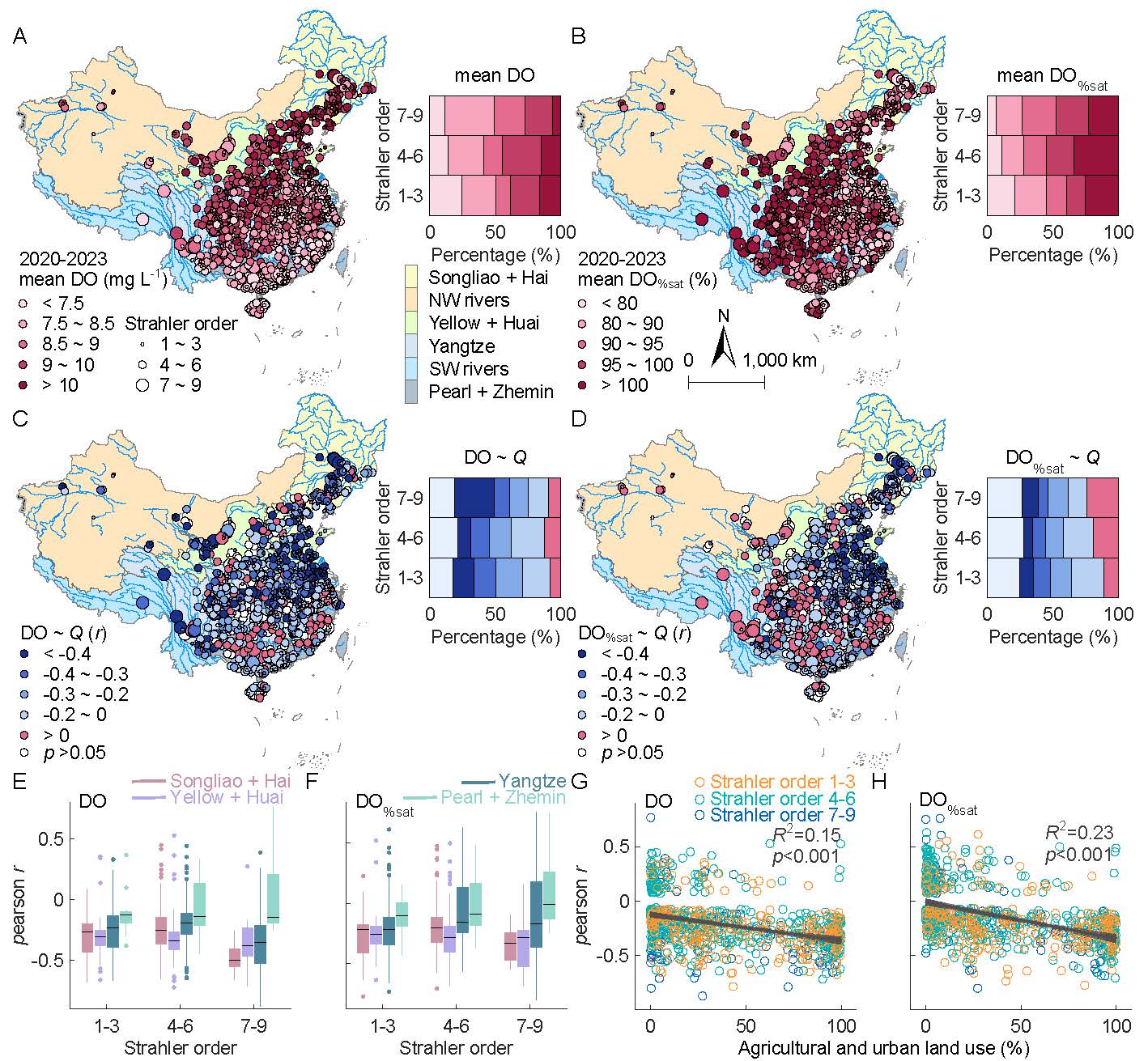

研究结果表明,80.1%的河流在洪水期间DO骤降19.7%,69.4%的河流DO%sat下降16.2%,高强度农业与城市化地区的中小河流(Strahler 1–6级)受到的影响最为严重(图1)。研究团队首次提出有机质输入引发的“突发去氧冲击”(sudden deoxygenation shock)概念,强调洪水可在数小时内将健康河流推向缺氧(≤2 mg L–1)甚至无氧(≤0.5 mg L–1)状态。

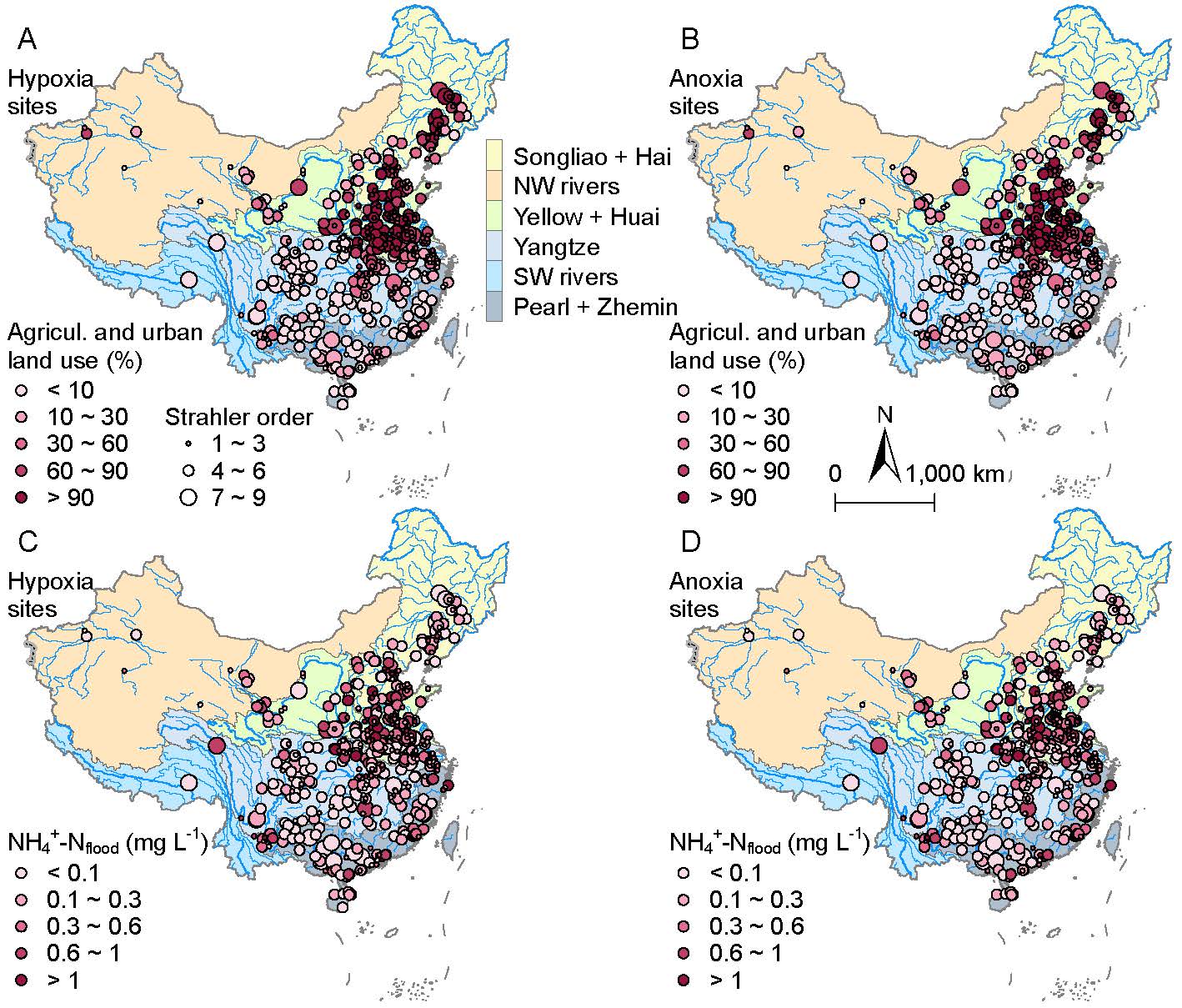

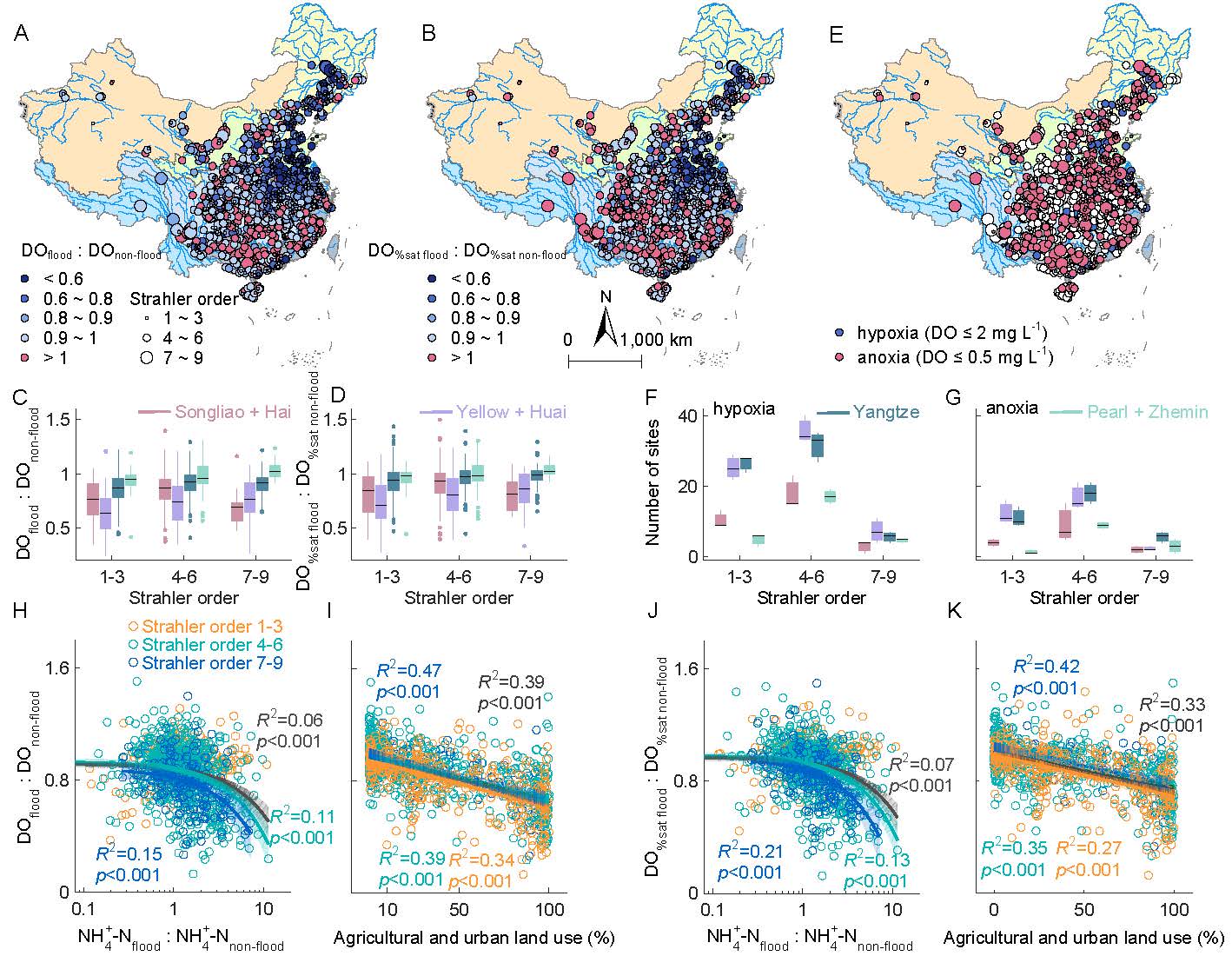

进一步分析指出,洪水期间农田和城市地表径流携带大量铵态氮(NH4+-N)和化学耗氧物质(COD)入河,NH4+-N峰值浓度可超过非洪水期1 mg N L–1以上(图2)。华北平原和长江中下游是我国河流“窒息”的热点区域,这种地理分布格局可通过“NH4+-N冲击–土地利用–DO崩溃”理论解释:30 km缓冲区内农业/城市用地每增加10%,洪水期DO下降6.1%,DO%sat下降4.9%(图3)。这为汛期污染物源头拦截(如湿地缓冲带、雨污分流)和排放标准动态调整提供科学依据。

令人意外的是,城市河流能以更快的速率从洪水导致的低氧环境中恢复(最高0.5 mg L–1 d–1),研究团队推测,这与城市排水系统对污染物的快速削峰能力、大型河流较强的再曝气能力有关。然而,这种“快速恢复”能力并不能抵消缺氧事件频繁发生对河流中敏感物种的累积胁迫,亦可能助长耐低氧外来物种扩张,从而重塑整条河流的食物网。

在高排放情景(SSP5-8.5)下,本世纪末我国强降水事件预计将增加30%–50%,意味着洪水引发的突发去氧冲击将更加频繁、剧烈且持久。研究团队呼吁,未来河流管理应从水质达标转向“缺氧风险”管控,开展农业面源与城市雨污系统NH4+-N及有机污染物的前端拦截。与此同时,湿地–林地缓冲带重建、耕地集约化利用及海绵城市扩容等基于自然的解决方案,也是缓解洪水–缺氧连锁效应、维持流域水安全与生态完整性的有效手段。

上述研究成果以近期发表在《自然通讯》Nature Communications上。

全文链接为:https://www.nature.com/articles/s41467-025-62236-5

图1 中国河流地表水溶解氧(DO)及其饱和百分比(DO%sat)的全国多年均值,以及河流流量(Q)、DO和DO%sat之间的关系。

图2 洪水期间发生缺氧(≤ 2 mg L–1)和无氧(≤ 0.5 mg L–1)事件河流的农业和城市用地比例(%)及洪水期平均铵态氮浓度(NH4+-Nflood)。

图3 洪水期与非洪水期溶解氧(DO)及其饱和百分比(DO%sat)的分异特征与影响因素,以及缺氧和无氧事件的发生情况。