研究表明太湖上游圩区水力调控可增强支流支浜的氮磷拦截能力

氮磷削减是湖库水体富营养化与藻类水华防治的关键措施,我国已实施了污水处理、底泥疏浚等内外源氮磷控制措施,但河湖氮磷超标与藻类水华等问题依然严峻,表明现有氮磷削减力度仍不足以支撑退化水生态系统的全面恢复,亟需在现有措施基础上,创新发展近自然、可推广的氮磷削减途径。尤其在太湖平原,圩区水利设施密集,闸泵灌排水量巨大,显著改变了水流路径与氮磷生物地球化学循环。因此,如何借助现有水利设施,促进湖库外源氮磷的近自然削减,是平原水环境治理中亟需回答的科学问题。

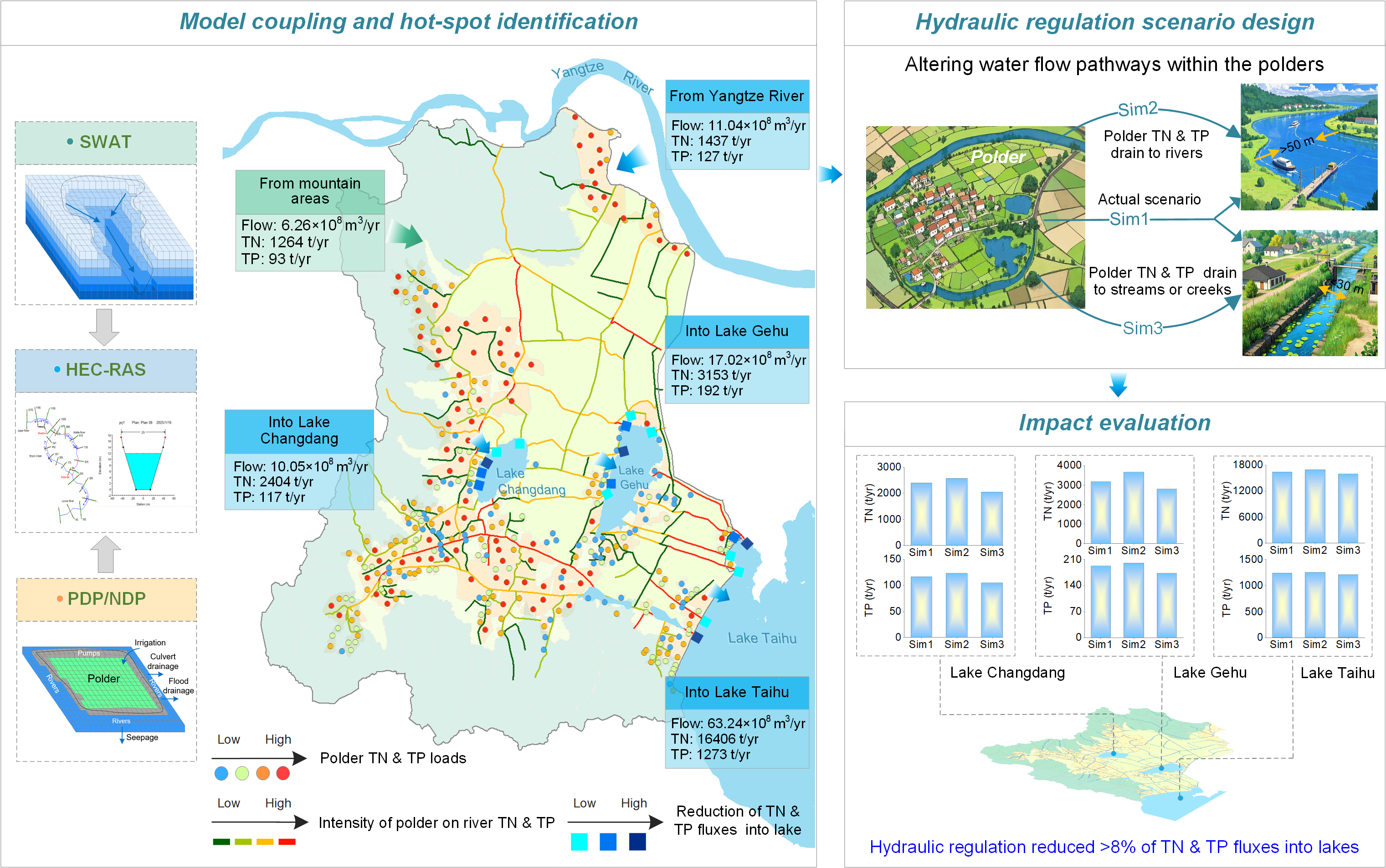

中国科学院南京地理与湖泊研究所黄佳聪研究员、高俊峰研究员等科研人员,以太湖上游典型山丘-平原复合流域(湖西区)为研究对象,梳理了平原河网水系、圩区水利设施及其水力调控能力,构建了山丘-平原-河湖耦合模型,强化了人工调控水文过程与氮磷生物地球化学循环的一体化耦合模拟。基于模型的过程解析,核算了滆湖与长荡湖出入湖河流的逐日氮磷通量,识别出区域氮磷排放与输移的热点区域与时段,提升了区域氮磷源汇平衡解析的精细化水平。在此基础上,优化设计了圩区的排水路径,模拟预测了圩外支流支浜氮磷拦截效果。

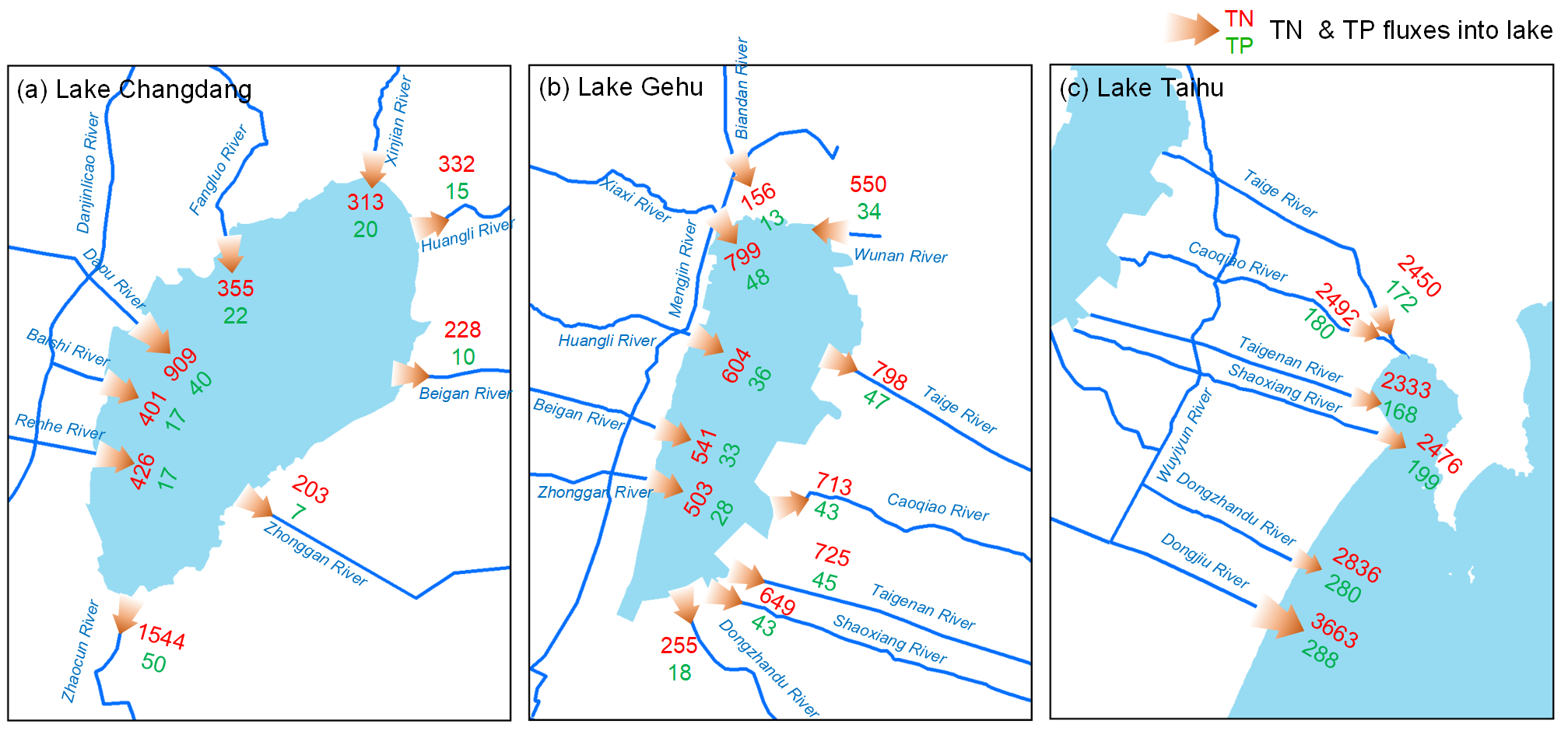

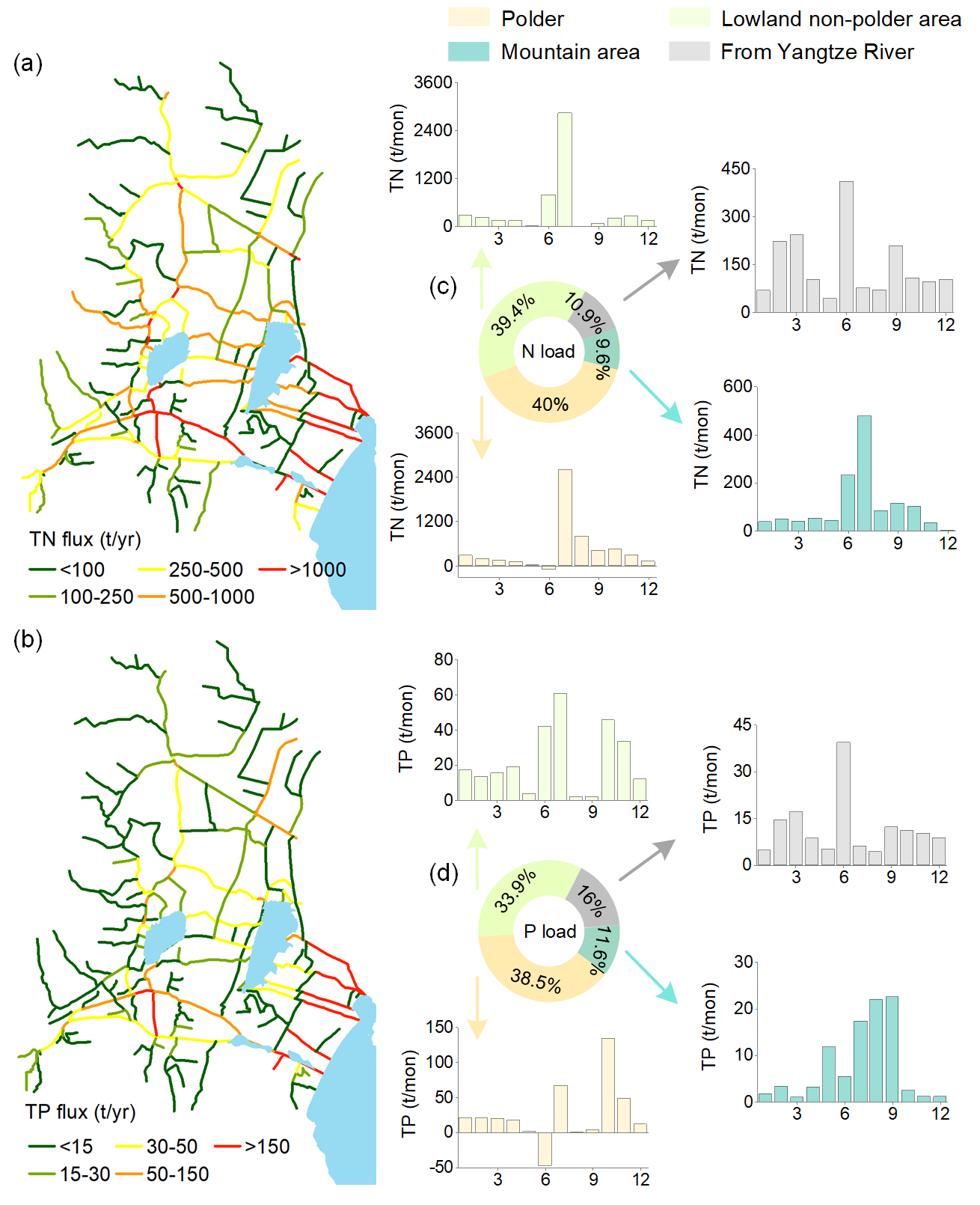

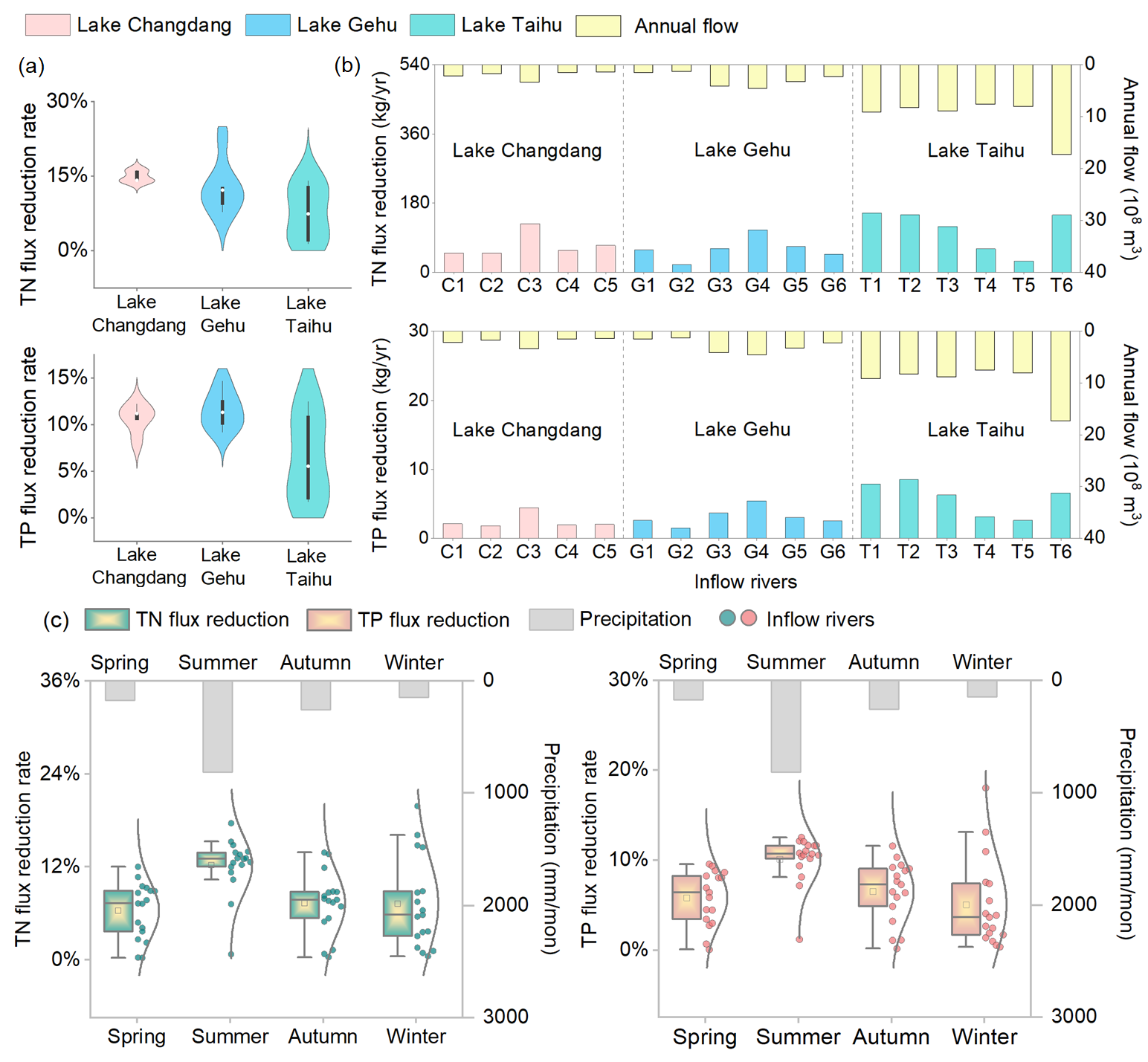

研究发现,平原区是氮磷的高负荷区,雨季是氮磷流失的热点时段,闸泵灌排水显著影响氮磷输移路径,长江来水是湖西区氮磷输入的重要来源之一,氮磷年输入量分别达到1437吨与127吨;长荡湖与滆湖的氮磷年入湖通量分别为2404吨与117吨、3153吨和192吨,湖西区年入太湖的氮磷通量分别为16406吨和1237吨(2020年)。通过201个圩区排水路径优化,延长了氮磷在区域支流支浜的输移距离,从而增强区域支流支浜的氮磷拦截能力,其中长荡湖和滆湖的氮磷入湖通量减少10%以上,湖西区入太湖的氮磷通量也减少2%以上,圩区数量及其与河湖的水文距离是影响拦截能力的关键因素。上述研究结果表明,太湖上游支流支浜水体是氮磷拦截的关键区域,未来有望在河湖氮磷防控中发挥更大作用。

本研究量化评估了圩区水力调控的河湖氮磷削减效果,是数值模型支撑河湖污染溯源与治理工程优选的典型案例,可为山丘-平原复合流域的河湖氮磷精准防控提供科学依据与技术支撑。

研究成果近期发表在Water Research上。

全文链接:https://doi.org/10.1016/j.watres.2025.124429

图1 山丘-平原-河湖耦合模型支撑太湖上游氮磷溯源与削减方案优选

图2 长荡湖、滆湖与太湖(湖西区沿线)主要出入湖河流的氮磷通量(2020年)

图3 湖西区氮磷来源、贡献与输移通量(2020年)

图4 圩区水力调控的氮磷拦截效果